Betza's Notation

チェスの駒の動きを表現する方法の一つ。

なぜそんなものが必要なのか。答えは単純、あれば便利だからだ。複雑な動きをする駒の説明には欠かせない。また、新たな動き方を考案するのも容易になる。

慣れれば口頭で説明されるよりもむしろわかりやすいかもしれない。

もちろん、Betza's Notationの他にも表記法は存在するが、ここでは紹介しない。

Betza's Notationにおいて、駒の動きは大文字で表される基部と小文字で表される装飾子からなる。

基部

aX

このように、装飾子、基部の順に書く。装飾子は2つ以上付くこともある。

XY

次は基部が2つ並ぶ場合。これは X または Y の動きができることを表す。

クイーンは、ビショップとルークの動きを合わせた駒とみなせるので、BR と表すことができる。

Xn

n回分の X の動きをできる場合はこのように基部の後ろに数字をつける。3回分なら X3 のように表現する。

X0

基部の後ろの数字が0の場合は特別に、X の動きを無制限にできることを表す。XXのように同じ基部を2つ並べて表現する場合もあるが、これは少し古い。

次は基本となる動きを見てみよう。

| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3 | T | Z | C | H | C | Z | T |

| 2 | Z | A | N | D | N | A | Z |

| 1 | C | N | F | W | F | N | C |

| 0 | H | D | W | * | W | D | H |

| 1 | C | N | F | W | F | N | C |

| 2 | Z | A | N | D | N | A | Z |

| 3 | T | Z | C | H | C | Z | T |

| W | Wazir | (1, 0) |

|---|---|---|

| F | Ferz | (1, 1) |

| D | Dabbada | (2, 0) |

| N | Knight | (2, 1) |

| A | Alfil | (2, 2) |

| H | Threeleaper | (3, 0) |

| C | Camel | (3, 1) |

| Z | Zebra | (3, 2) |

| G | Tripper | (3, 3) |

表1 の見方は以下のとおりだ。

- 上にある数字は、左右に何マス進むかを表す

- 左にある数字は、上下に何マス進むかを表す

- 表の横m、縦nにある記号が(m, n)-leaper(*1)を表す

(*1) 左右にmマス、上下にnマス進んだ場所へ移動できる駒を(m, n)-leaper(リーパー)という

さて、 表1 を見ながらキングの動きを表現してみよう。キングは、前後左右に1マスまたは斜めに1マス進める。

表1 に照らし合わせてみると、(1, 0)または(0, 1)には W と、(1, 1)には F とある。つまりキングは WF と表すことができる。

装飾子

装飾部は基部を詳しく説明したり、動く範囲を制限したりする。

1つの基部に複数の装飾部が付く場合もある。

方向に関する装飾部

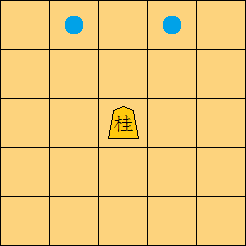

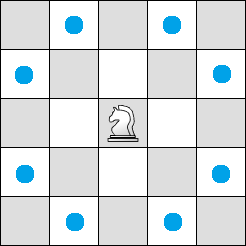

将棋の桂馬の動きを考えてみよう。

桂馬は上へ2マス行って左右どちらかのマスへ進める。これはチェスのナイトの動きに似ている。それでは桂馬の動きはナイトと同じく N としてよいだろうか。ナイトは上だけでなく、下や左右にも同様に動けるので、どうやら桂馬はナイトとは異なる表現にしなければならなそうだ。

そこで、上方向へ動けることを表す装飾子を付け加える。それが ff だ。

ffN

こうすることで、ナイトの動きを上方向のみできる駒、つまり桂馬を表現できる。

方向を表す装飾子は主に以下のものがある。

| f | forward | 前 |

|---|---|---|

| b | backward | 後 |

| r | right | 右 |

| l | left | 左 |

| s | sideway | 横。rl とも書ける |

| v | vertical | 縦。fb とも書ける |

| h | half | f や r と組み合わせて使う |

具体例をいくつか見てみよう。

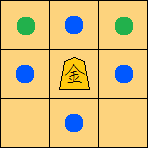

将棋でお馴染みの「金将」はどう表せるだろうか。

金は前後左右に1マス、右前と左前に1マス進める。

前後左右1マスは W と表せる。 F が斜め1マスを表すが、金が斜めに動けるのは前方のみだから、 表3 より fF と表せる。

ということで、金は WfF となる。

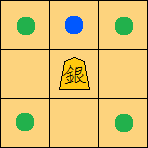

続いて「銀将」はどうだろうか。

銀は斜めに1マス、前に1マス進める。

斜め1マスは F と表せる。 W が前後左右1マスを表すが、銀はその内の前にのみ動けるので、 表3 より fW と表せる。

ということで、銀は FfW となる。

こうしてみると、金と銀は対照的な動きをするのがわかる。

今度はナイトに装飾子をつけて違いを見てみよう。

| fh | fh | |||

| fh | fh | |||

| * | ||||

| bh | bh | |||

| bh | bh |

| lh | rh | |||

| lh | rh | |||

| * | ||||

| lh | rh | |||

| lh | rh |

| v | v | |||

| s | s | |||

| * | ||||

| s | s | |||

| v | v |

| ff | ff | |||

| fs | fs | |||

| * | ||||

| bs | bs | |||

| bb | bb |

| lv | rv | |||

| ll | rr | |||

| * | ||||

| ll | rr | |||

| lv | rv |

| ffl | ffr | |||

| fsl | fsr | |||

| * | ||||

| bsl | bsr | |||

| bbl | bbr |

(*2) 基部 N は省略した。

8マスを個別に指定することはほとんどない。"Wide Knight"や"Crab"のように、同じランクやファイルの2マスを1組としてシンメトリーにしているものが多い。

ここでは便宜上ナイトを横倒しにして"Wide Knight"と"Crab"を表した。

ムーブとキャプチャに関する装飾子

ポーンは、ムーブ(移動)は前1マスだがキャプチャ(駒を捕ること)は斜め前1マスだ。これを fWfF としてしまうのは正しくない。

そこで、正しく表すために2種類の装飾子を使う。m と c だ。

mA

こうすると A でムーブ「のみ」できることを表せる。キャプチャはできない。

cA

こうすると A でキャプチャー「のみ」できることを表せる。ムーブはできない。

単に X と書くと、X でムーブ、キャプチャの両方ができた。これは mXcX を省略したものだと言える。

それでは m と c を使ってポーンの動きを表してみよう。

ポーンは、ムーブは fW で、キャプチャは fF だから、mfWcfF と表せる。

ただし、初期位置から2マスまで進めることやアンパッサンは省略している。

| m | move | ムーブのみ |

|---|---|---|

| c | capture | キャプチャのみ |

ジャンプに関する装飾子

N や D といった駒は他の駒を飛び越える事ができる。

j や n という装飾子を付けることで、他の駒を飛び越えることが可能かどうかを表せる。

nN

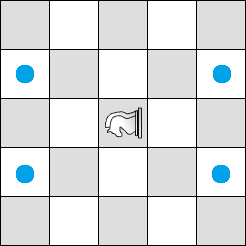

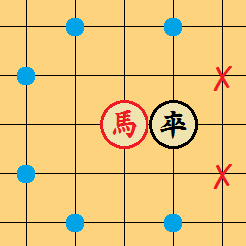

装飾子 n はジャンプできないことを表す。nN はシャンチーの「馬」を表す。

「馬」はナイトと同じように動けるが、「馬」に接する上下左右に他の駒があるとその方向には飛べない。

1つの駒だけ飛び越せるときは j を、複数の駒を飛び越せるときは jj を付ける。

| n | non-jumping | 他の駒を飛び越せない |

|---|---|---|

| j | jump one | 他の駒を1つだけ飛び越せる |

| jj | jump many | 他の駒を複数飛び越せる |

ホッパーに関する装飾子

他の駒(敵味方問わず)を1つ飛び越えることで移動する駒をホッパー(Hopper)という。

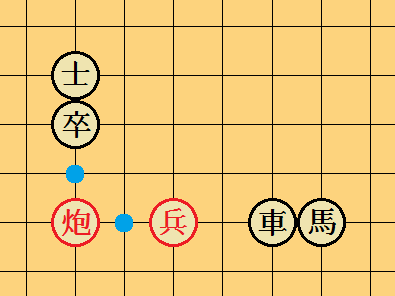

有名な例がシャンチーの「炮、砲、包(Pao)」や「グラスホッパー(Grasshopper)」だ。まあ、これらの駒が登場するシャンチーやフェアリーチェス自体が有名ではないのだが。

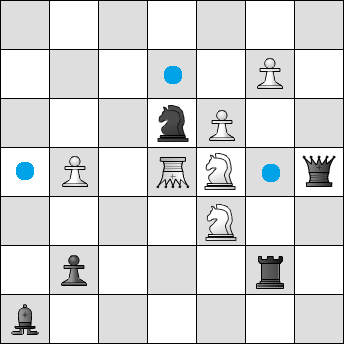

「炮」は基本的にルークと同じ動きだが、キャプチャは他の駒を1つ飛び越えた先にある駒でないとできない。

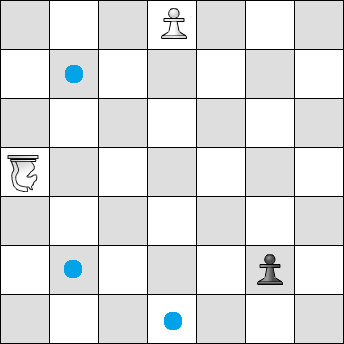

上図において「炮」は「士」と「車」をキャプチャできるが、「卒」や「馬」はキャプチャできない。

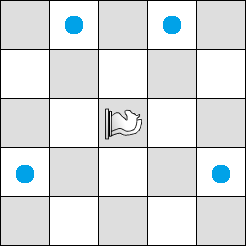

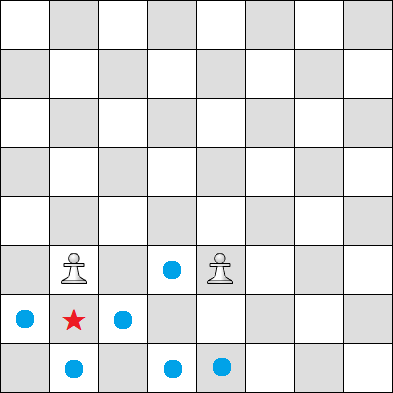

「グラスホッパー」はクイーンの動きに似ているが、他の駒を1つ飛び越えたすぐ次のマスへのみ移動する。

上図において「グラスホッパー(ここでは便宜上クイーンを逆さまにして表している)」は「ビショップ」や「ルーク」をキャプチャできるが、「クイーン」はキャプチャできない。

グラスホッパーは飛び越える駒がなければ動くことができない。

| p | pao | 他の駒を1つ飛び越える |

|---|---|---|

| g | grasshopper | 他の駒を1つ飛び越えて1つ次のマスへ移動する |

その他の装飾子

装飾子は今までに紹介したものだけではない。ここからは更に表現の幅を広げてくれる奇妙な装飾子たちを紹介していく。

2つの動きを交互に

角括弧"[]"で括った2つの基部は1つとみなす。例えば、[WF] というように書く。

z を付けると、基部の動きを交互に行うことができる。

z[WF]

こうすると、「ライノー(Rhino)」を表す。

「ライノー」の動きを見てみよう。

![Rhino(z[WF])](images/rhino.png)

図のように、ライノーは1歩ごとに W と F を交互に行う。

この図のように、途中に他の駒があるとそれ以上は進めなくなるのは「ルーク」や「ビショップ」と同じだ。

W と F を入れ替えた z[FW] は「マイナーライノー(Minor Rhino)」と呼ばれる。

![Minor Rhino(z[FW])](images/minor-rhino.png)

なんだか「ライノー」と「マイナーライノー」を合わせてみたくなる。

この2つを合わせたものは「ダブルライノー(Double Rhino)」と呼ばれ、z[WF]z[FW] と表す。

![Double Rhino(z[WF]z[FW])](images/double-rhino.png)

ダブルライノーは縦、横、斜めにほとんど進めないので、さらに「クイーン」を合わせてみよう。これは Qz[WF]z[FW] と表され、「モンスター」と呼ばれる。

![Monster(Qz[WF]z[FW])](images/monster.png)

恐ろしい……まさにモンスターだ。

1つの動きを連続して

1つの基部を角度を変えて繰り返す動きを q で表す。

z と似ているが、q は交互に繰り返すのではない。

具体例を見てみよう。

qN

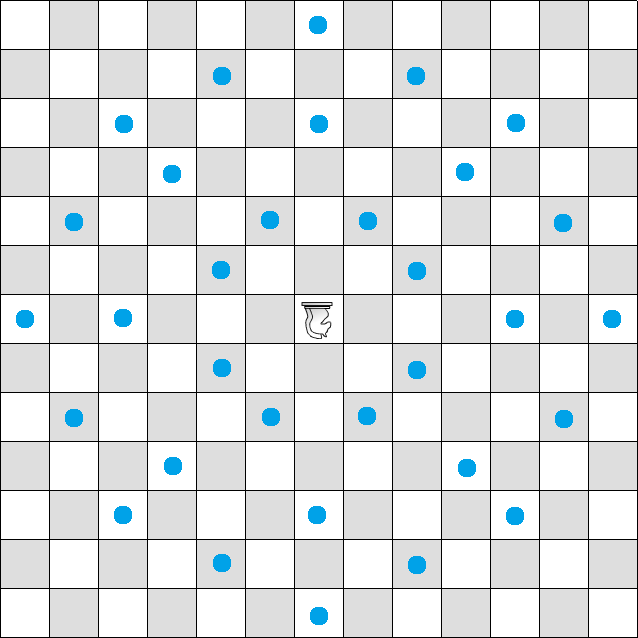

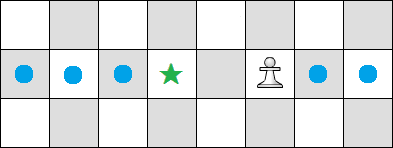

これは「ローズ(Rose)」を表す。下図を見てもらいたい。

ここでは便宜上「ナイト」をひっくり返して「ローズ」を表している。

どんな規則で動くのか非常にわかりづらいこの駒。

プロブレムで使うが、おそらく実践では使わない。

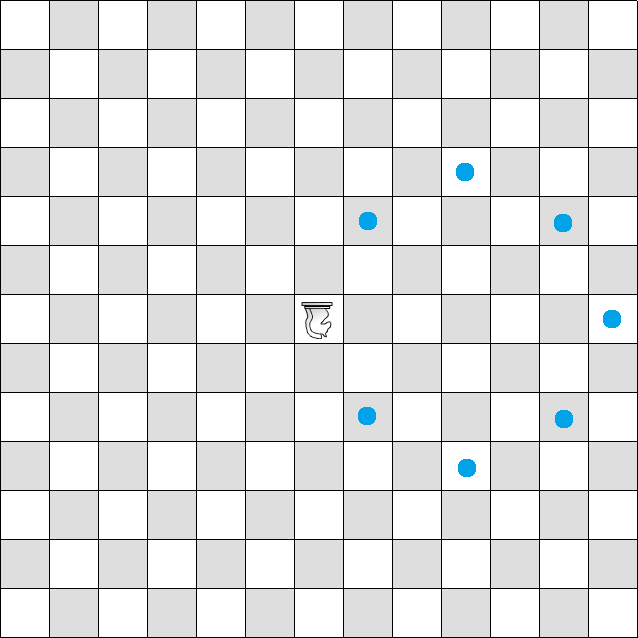

分解して見てみるとこの駒の動き方が見えてくる。

上図は「ローズ」の動きを8つに分解したうちの1つだ。この円が8方向にあるものが「ローズ」の動きだ。

このように2箇所塞がれると、それ以上は進めなくなる。

まるでボードが筒であるかのように移動

ボードの端まで行くと反対側の端に戻ってくるような動きを o で表す。

loR

こう書くと、左から右に突き抜ける動きを表せる。

初めて動かす

「ポーン」は初めて動かすときのみ前へ2マスまで進める。この「初めて動かすときのみ」を i で表す。

i を使ってポーンのこの性質を表すと、inD や iW2 となる。

アンパッサン

アンパッサン(en-passant)ができる駒には e を付ける。

今までに紹介したものを使って「ポーン」を表してみよう。

ポーンは、

- ムーブは1つ前

- キャプチャは斜め前

- 初めて(そのポーンを)動かすときのみ2マス前まで進める

- アンパッサン可能で、斜め前をキャプチャ

こういった複雑な動き方をする。それでは1つずつ表現してみよう。

- 上に書いた通り、mfW

- 上に書いた通り、cfF

- 「初めて動かすときのみ」は i で表現でき、「2マス前へ『ジャンプしない』ムーブ」は mfnD と表せるので、合わせて imfnD。

- アンパッサンは e と表す。斜め前なので、 efF となる。

これら4つを合わせると、ポーンは mfWcefFimfnD と表せる!

装飾子まとめ

| f | foward | 前 |

|---|---|---|

| b | backward | 後 |

| r | right | 右 |

| l | left | 左 |

| s | sideway | 横。rl の省略形 |

| v | verticle | 縦。fb の省略形 |

| h | half | b や l と組み合わせて使う |

| m | move | ムーブのみ |

| c | capture | キャプチャのみ |

| n | non-jumping | 他の駒を飛び越せない |

| j | junp one | 他の駒を1つだけ飛び越せる |

| jj | jump many | 他の駒を複数飛び越せる |

| p | pao | 他の駒を1つ飛び越えてその先に移動 |

| g | grasshopper | 他の駒を1つ飛び越えて1つつぎのマスへ移動 |

| z | zig-zag | 基部の動きを交互に行う |

| q | 1つの基部を角度を変えて繰り返す | |

| o | cylindrical | ボードの反対側へ突き抜ける |

| i | initial | 初めてその駒を動かすときのみ |

| e | en-passant | アンパッサン |